**双重备案制下,民办非企业单位该向谁登记?**

民办非企业在哪备案

民办非企业单位作为社会力量参与公共服务的重要形式,在我国社会事业发展中扮演着日益重要的角色。为保障其合法性、规范性和公信力,国家通过法律法规明确了备案管理制度。那么,民办非企业单位具体应在哪里备案?备案流程和注意事项有哪些?本文将从政策依据、备案机构、流程要点三个维度进行系统梳理。

一、备案的政策依据与法律框架

我国对民办非企业单位实行“登记管理机关+业务主管单位”双重管理体制,这一制度设计源于国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》(1998年施行)。根据该条例,民办非企业单位需先经业务主管单位审查同意,再向登记管理机关申请登记(即备案)。这一“双重备案”制度旨在通过部门协同审查,确保民办非企业单位符合政策导向、具备合法资质,并接受双重监督,从而保障其规范运营和社会效益。

二、备案的核心机构:登记管理机关与业务主管单位

登记管理机关

民政部门是民办非企业单位备案的主要登记管理机关。根据单位活动地域和层级,具体分为:

- 国家级:民政部负责全国性民办非企业单位的备案;

- 省级:省民政厅负责跨省(自治区、直辖市)活动或省级层面的备案;

- 市级/县级:设区的市民政局、县(区)民政局负责本行政区域内的备案。

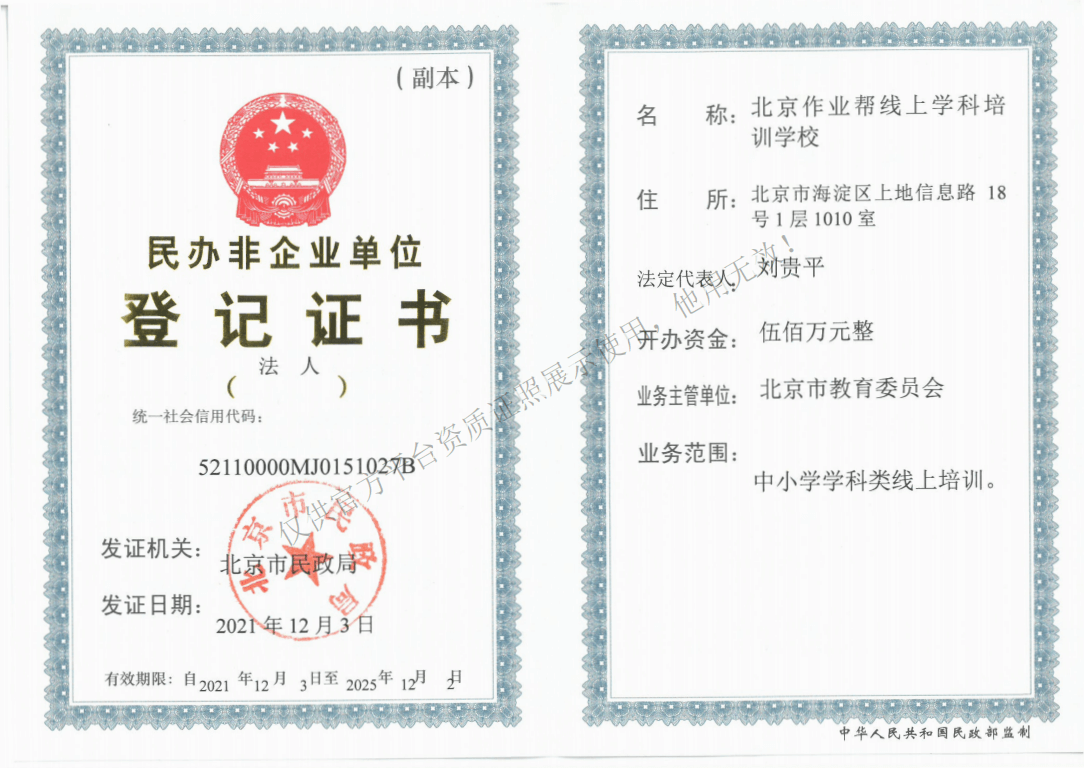

以教育类民办非企业单位为例,若其活动范围限于某市,则需向市民政局提交备案材料;若计划在全国开展业务(如连锁培训机构),则需向民政部备案。

业务主管单位

业务主管单位指与民办非企业单位业务活动直接相关的政府部门或行业组织,其职责是前置审查机构的合规性。常见业务主管单位包括:

- 教育类:教育局(如民办学校、培训机构);

- 卫生类:卫健委(如民办医院、诊所);

- 文化类:文旅局(如民办博物馆、艺术团体);

- 科技类:科技局(如民办科研机构)。

备案前,民办非企业单位需先取得业务主管单位的《同意成立文件》或《审查意见书》,这是登记管理机关受理备案的必要前置条件。

三、备案流程与关键要点

备案流程

- 名称核准:向登记管理机关申请预核名称,确保名称符合规范(如“市+字号+行业+民办非企业单位”);

- 业务主管单位审查:提交章程、可行性报告、负责人资质等材料,经业务主管单位出具同意文件;

- 筹备阶段:根据业务主管单位意见完善材料,完成场所、人员、资金等筹备;

- 提交备案申请:向登记管理机关提交《民办非企业单位登记申请表》、业务主管单位文件、章程、验资报告等;

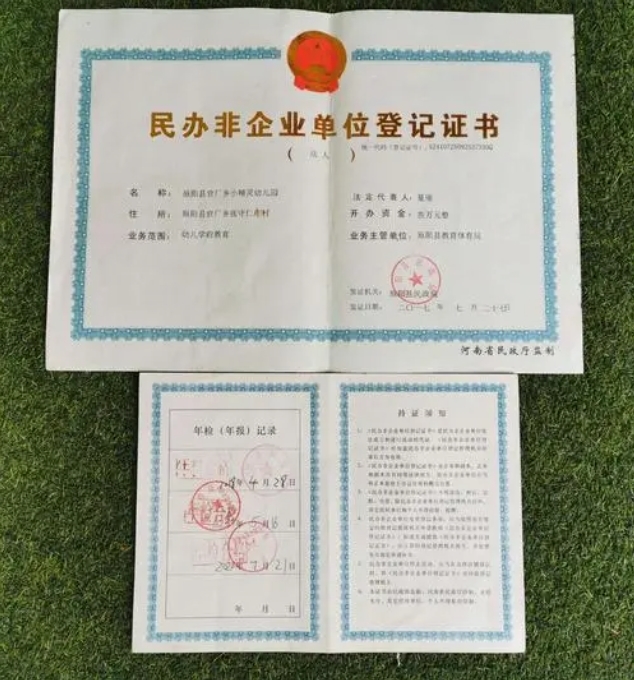

- 审核与发证:登记管理机关审核通过后,颁发《民办非企业单位登记证书》,完成备案。

关键注意事项

- 材料真实性:章程需明确宗旨、业务范围、组织机构等,验资报告需由会计师事务所出具,确保资金真实到位;

- 业务范围合规:需与业务主管单位职能匹配,例如医疗类不得超出卫健委审批范围;

- 地域管辖原则:备案机构需与活动地域一致,跨区域活动需报上级备案;

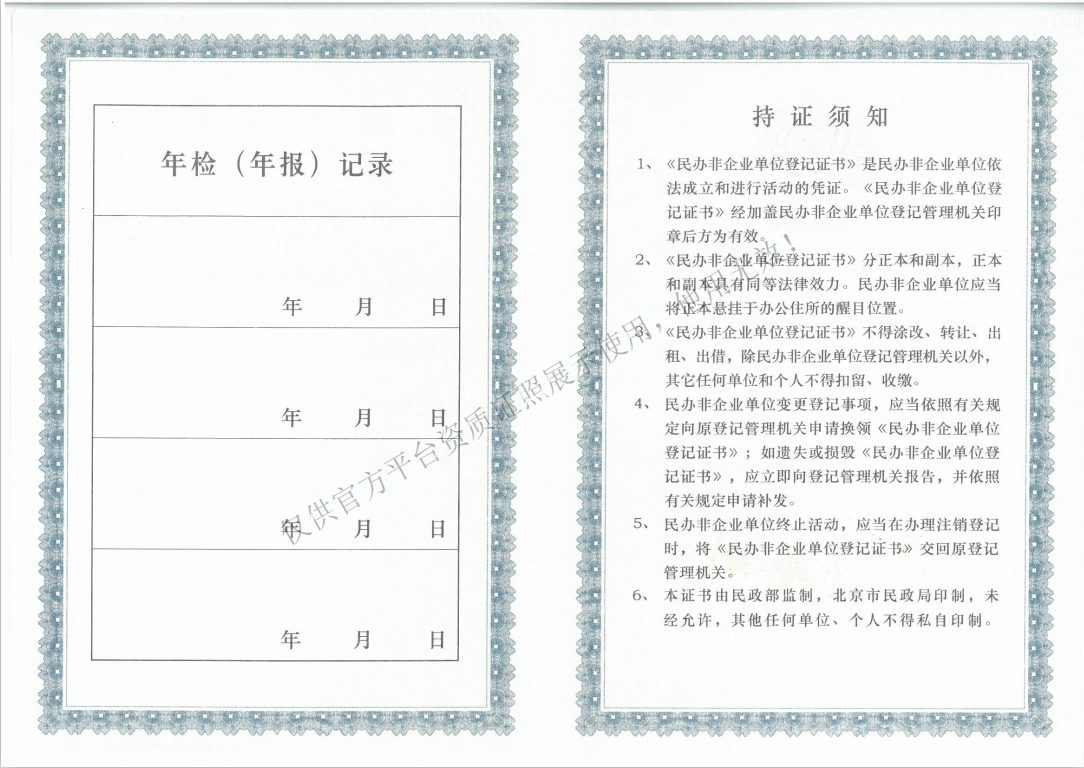

- 后续义务:备案后需按期年检、接受监督,变更信息(如地址、负责人)需及时办理变更登记。

结语

民办非企业单位的备案是合法运营的“第一道门槛”,其核心在于找准登记管理机关与业务主管单位,严格遵循“双重备案”流程。随着“放管服”改革深化,部分地区已简化备案程序(如“一网通办”),但合规性审查的底线未变。对于创办者而言,提前咨询属地民政部门和业务主管单位、精准准备材料,是确保备案顺利的关键。唯有依法备案、规范运营,民办非企业单位方能在社会服务领域行稳致远。