民办非企业备案全解析:合法运营与社会公信的基石

民办非企业有关事项备案:规范流程与重要性解析

在当前社会治理体系中,民办非企业单位(简称“民非单位”)作为社会力量参与公共服务的重要载体,其规范管理与合规运营日益受到重视。其中,有关事项备案是提升民非单位透明度、保障公众权益、促进健康发展的重要环节。本文将从备案的意义、范围、流程及注意事项等维度,系统解析民非单位事项备案的核心要点。

一、事项备案的意义:制度保障与社会信任

民非单位通过备案制度,将内部治理、对外合作、资本运作等关键事项向主管部门进行信息披露,既是法律要求的合规操作,也是构建社会信任的基础。备案内容涉及决策机制、资金使用、人事变动等核心领域,有效防范了管理中可能存在的风险,避免了因信息不对称引发的纠纷,同时助力主管部门科学制定政策、优化监管方式。此外,规范化的备案流程彰显了民非单位的专业性,有助于吸引合作伙伴和公众的认同,推动其更好地履行社会责任。

二、备案范围:明确核心事项

根据现行法规,民非单位的备案事项可归纳为以下几类:

- 组织架构类备案:包括理事会组成人员变动、分支机构设立或注销等;

- 财务类备案:年度审计报告、重大资金使用计划、对外投资方案等;

- 活动类备案:拟举办的重大公益项目、与政府部门或其他组织合作的协议;

- 内部管理类备案:薪酬制度修订、志愿服务管理办法、员工培训计划等;

- 其他依法需备案事项:如单位变更中的场地、名称、宗旨调整等。

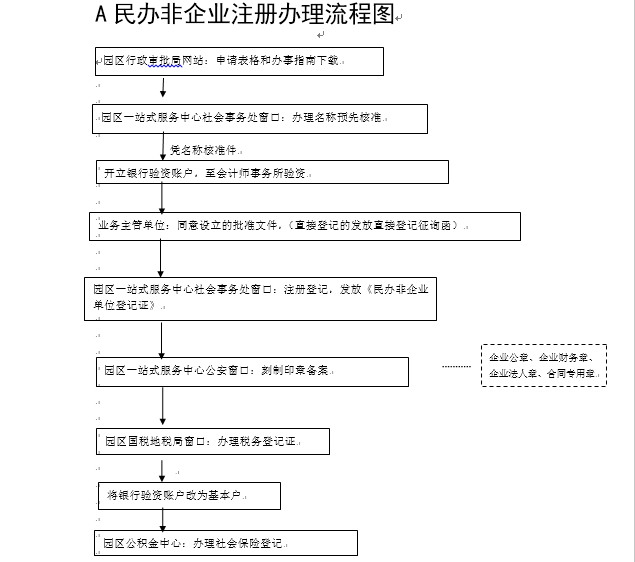

三、备案流程:规范操作步步为营

民非单位的备案通常遵循“准备材料—提交申请—审核反馈—确认归档”的规范流程:

- 材料准备:依据备案事项类型,整理相关证明文件、会议记录、专业报告等,确保内容真实完整;

- 申请提交:通过线上政务平台或线下窗口,递交备案申请,明确备案事项及申请理由;

- 审核反馈:主管部门对材料完整性、合规性进行审查,发现问题时反馈申请人进行修改;

- 确认归档:审核通过后,备案事项正式生效,相关文件存入民非单位档案,作为后续监管及政策支持依据。

四、注意事项:细节决定合规性

为确保备案的顺利推进,民非单位需特别关注:

- 时效性:部分事项需在变动后规定时间内备案,避免因延迟影响合法运营;

- 真实性:提交材料必须真实可靠,虚构或伪造信息将承担法律责任;

- 完整性:材料须涵盖通知要求的所有要素,避免漏项导致的审核不通过;

- 咨询与宣传:备案前可通过主管部门网站或热线了解最新要求,过程中加强内部培训,提升全员对备案制度的认知与重视。

五、结语:备案是发展之基,规范是长久之道

民非单位作为社会治理的创新主体,其健康有序的发展对于社会公共服务体系的完善具有重要意义。通过系统性、规范化的备案管理,民非单位可以进一步提升内部治理水平,增强社会公信力,更好地发挥社会服务功能。同时,这一制度也有助于政府和社会形成对民非单位的信任和支持,为其可持续发展奠定基础。唯有坚持制度先行、规范落地,民非单位方能在社会责任的道路上走得更远、更稳,真正成为推动社会进步的重要力量。